安徽大妈将废水倒入电梯井 无知行为引发公共安全担忧

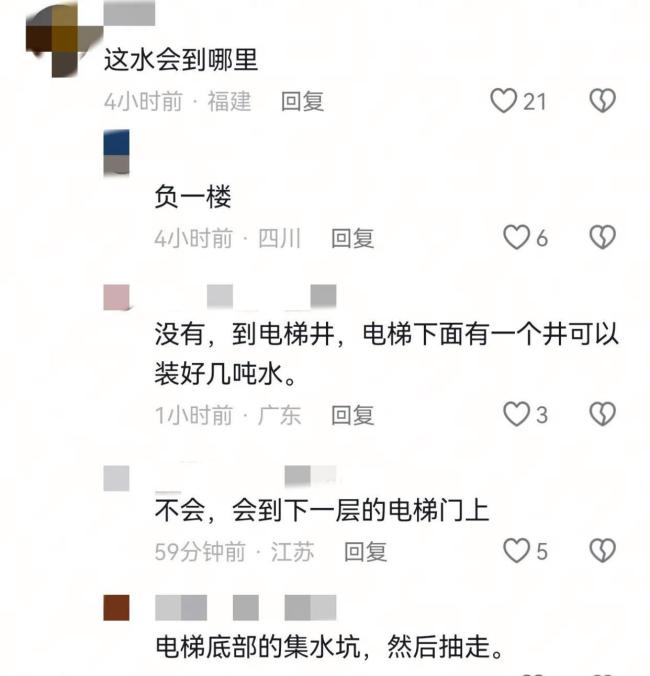

安徽一大妈将废水倒入电梯井,倒完后还笑,显示屏数字瞬间消失。这起事件发生在某小区,监控拍下了这一幕:红衣大妈端着黑乎乎的脏水,大摇大摆冲进电梯,直接往电梯缝里泼。倒完还不忘趴在地上把水渍抹干净,仿佛把价值百万的电梯井当成了自家下水道。结果电梯当场“罢工”,显示屏直接黑屏。更绝的是,大妈临走前还按了按按钮,发现不好使扭头就走,整套动作行云流水。

从监控画面来看,大妈显然是刚结束家庭大扫除,系着围裙戴着橡胶手套,端着的那盆污水泛着可疑的油光,估计混合了洗菜水、拖地水和厨房残渣。她选择电梯而不是马桶的行为令人费解,显然没有考虑到这种行为对整栋楼的影响。

电梯门关上的瞬间,大妈迅速行动,左手扶盆右手开盖,黑水顺着门缝倾泻而下。事后处理也十分专业,蹲在地上用手指把残留水渍刮进缝隙。要不是显示屏突然黑屏,这波操作简直可以入选《民间智慧大赏》。

然而,当电梯开始“闹脾气”时,大妈的反应暴露了真实心理。反复按动失灵按钮时,她眼神闪烁脚步虚浮,最后竟选择抱盆潜逃。这波“肇事逃逸”让人哭笑不得,公德心似乎比电梯显示屏熄灭得还快。讽刺的是,该小区刚做过文明宣传,但这些贴在公告栏的标语显然未能起到作用。

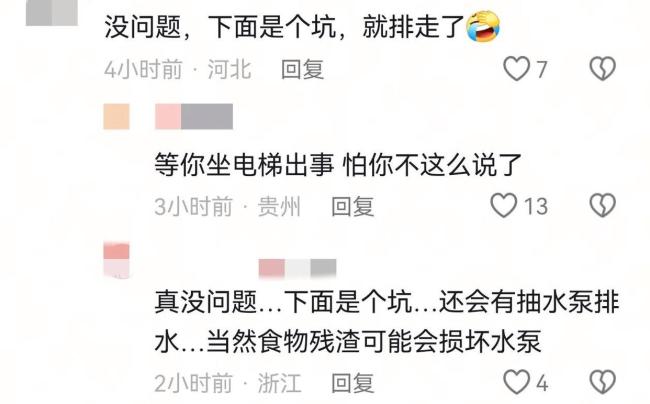

电梯井底藏着价值数十万的缓冲器和精密线路,这些设备遇到污水会严重受损,甚至引发短路,成为大楼内的定时炸弹。据电梯维保人员透露,底坑防水标准能防潮却防不住“人工降雨”。那些混着油污的脏水会腐蚀钢缆、锈蚀轨道,今天倒一盆水,明天可能让整栋楼居民经历“电梯惊魂”。

据说,这种“电梯井排污法”已成为某些老人的祖传秘方。物业人员曾在地坑清出过烂菜叶、鱼内脏,公共设备被当成免费垃圾处理站。当科技发展速度超过部分人群的认知更新,再高端的设备也架不住“人工智障”的降维打击。

网友们戏称这是“21世纪新玄学”,调侃说往电梯井倒污水能治百病或保佑子孙考上985。如果真这么灵验,开发商可以直接改行卖“许愿电梯”。只是不知道当电梯真的罢工时,这些“祈福者”是选择爬28层楼梯,还是改去祸害消防通道。

评论区炸出一片“我家人也干过”的哀嚎。有网友吐槽自家老人总把消防栓当洗拖把池,还有人说见过大爷在ATM机房给电动车充电。这些行为背后是代际认知的鸿沟。生长在物质匮乏年代的老一辈,往往把“废物利用”刻进DNA,在他们看来,电梯井和三十年前的村口臭水沟没区别。

社会教育的缺席也是问题之一。老年大学还在教书法绘画,却没人告诉大爷大妈共享单车的锁不能砸。社区贴满防诈骗海报,却忘了科普电梯不是下水道。教育资源的错配导致了很多问题。当然也有网友指出,不能把锅全甩给时代,同样是老人,有人能学会扫码支付,有人却连垃圾分类都搞不定。或许真正缺失的不是学习能力,而是对公共空间的敬畏之心。

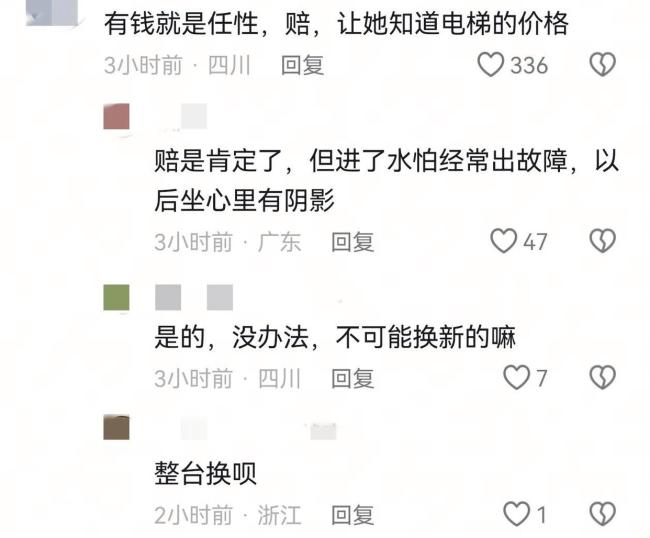

事件曝光后,评论区掀起“该不该原谅”的激辩。有人认为要重罚以儆效尤,也有人搬出“尊老”大旗,说老年人需要引导。现实中,太多人把“老糊涂”当免罪金牌。超市插队说是腿脚不便,广场舞扰民美其名曰锻炼身体。这种无底线的宽容本质上是对恶习的包庇。

更荒诞的是维权困境。物业坦言就算找到事主,最后多半是子女出面道歉了事。比起动真格追责,更多人选择“给老人留面子”。这种和稀泥式处理等于变相鼓励违规者。当电梯因积水坠落或消防栓漏水引发事故,那些口口声声“算了算了”的人会不会第一个跳出来骂娘?公共安全需要钢印般的规则来守护。

破解困局需要多方面努力。社区可以开设“现代生活急救班”,用情景剧演示电梯进水有多危险;子女别光送保健品,得手把手教老人使用智能设备;物业不妨把警示标语换成“电梯喝脏水会生病,修一次够买两头猪”,或许比“违者罚款”更管用。更重要的是建立正向激励机制,比如杭州某小区推出的“文明积分换鸡蛋”,成都社区搞的“科技扫盲大赛”,这些成功案例证明,银发族不是拒绝改变,而是反感说教式教育。

当红衣大妈抱着空盆离开时,她或许没意识到自己泼出去的不只是脏水,更是整个社会对老年群体教育缺失的焦虑。我们批判她的行为,更要看到背后千万个在现代化浪潮中手足无措的身影。留给我们的思考是:在科技狂奔的时代,该如何为掉队者搭建认知的桥梁?