谁也没想到,张维伊和董璇这段原本被看作“喜剧人追女神”的浪漫故事,最后会演变成一场关于沉默的拉锯战。起初,大家还在嗑他们综艺里那些不经意的对视和笑场,说这男的憨得可爱,女的稳得有范儿。可没过多久,风向就变了。有人说,张维伊现在连提一句“董璇”都要掂量再三,不是不想说,而是签了婚前协议,话不能乱讲。这话一出,朋友圈、微博、小红书全炸了锅,好像谁家邻居结婚,结果新郎被规定不准夸新娘一样离谱。

你要是去翻翻他最近的直播,就能察觉出点不对劲。有次粉丝起哄问他有没有女朋友,他愣了一下,眼神飘忽,然后笑着说:“我这人嘴笨,说多了容易出错。”那语气,听着像是自嘲,可细品又有点无奈。后来有人扒出一张据说是他们婚前协议的截图,条款写得清清楚楚:张维伊不得在任何公开场合谈论董璇的私人生活,否则赔800万。消息来源是谁?没人说得准,有的说是圈内经纪人私下聊的,有的说是某档节目的导播无意间听见的。但不管真假,这句话像颗石子扔进湖里,涟漪一圈圈往外荡。

其实回头想想,这事也不是突然冒出来的。董璇早年结过一次婚,那时候风风光光,结果几年后悄无声息地离了,连个正式声明都没有。后来她在采访里轻描淡写地说过一句:“女人走错一步,就得用好几年去补。”这话听着平静,可懂的人知道,那背后得有多少夜里睡不着的时刻。所以这次她格外谨慎,也能理解。毕竟一个在娱乐圈浮沉十几年的人,早就学会了先给自己留条退路。而张维伊呢,正处在事业往上冲的节骨眼上,喜剧赛道竞争激烈,能跟董璇搭上线,等于一脚跨进了更稳定的圈子。两人的相遇,与其说是缘分,不如说是一次心照不宣的靠近。

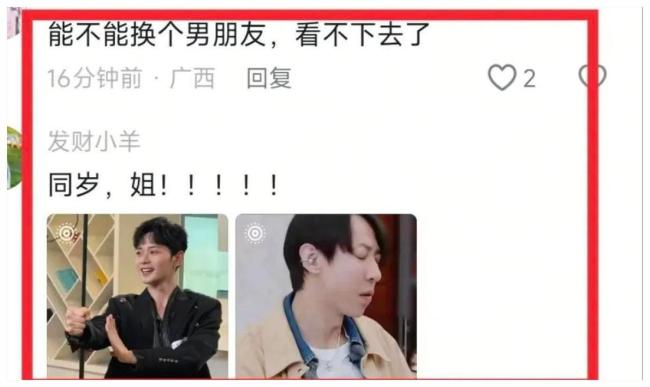

最开始,网上全是祝福。有人说这是“搞笑担当配优雅姐姐”,还有人说“张维伊这回真是捡到宝了”。可当“封口协议”的说法传开后,画风突变。有人开始替他鸣不平:“连喜欢的人都不能说,这算什么恋爱?”抖音上有条视频火了,剪的是张维伊在舞台上讲段子,说到一半突然收住,低头笑了笑。配文写着:“你看,他连笑都是小心翼翼的。”这话听着扎心,但也让人忍不住想,是不是我们太苛责了?成年人的世界,哪有那么多非黑即白。也许在他看来,暂时闭嘴,换来的是更长远的机会,值不值,只有他自己清楚。

董璇那边一直没吭声,工作室也就发了句“私事不予置评”。这种沉默,在很多人眼里反倒坐实了协议的存在。换个角度想,她要是跳出来解释,岂不是等于把私事摊在太阳底下晒?一个女人,经历过一次失败婚姻,再面对公众审视,还要为一段还没官宣的关系辩解,换谁都不愿意。小红书上有位用户写得挺戳心:“她不是冷血,是伤怕了。你以为她签的是协议,其实她锁的是心门。”这话不知道是谁写的,但传得挺广,很多人都说,看到这儿鼻子一酸。

其实这种协议,在娱乐圈早就不稀奇了。我朋友在影视公司做法务,有次喝酒时聊起,说现在不少明星再婚,婚前谈的不只是房子车子,还有“能不能发合照”“能不能一起上节目”“社交平台怎么互动”。听起来像做生意,可对他们来说,感情也是事业的一部分。张维伊不能说董璇,可能不只是因为她强势,而是整个团队都觉得“风险太大”。你想啊,万一哪天他一句玩笑被断章取义,热搜一挂,影响的可是两个人的形象和商务。所以这协议,未必是控制,更像是某种保护机制——哪怕它看起来冷冰冰的。

那么问题来了,到底谁赢了?表面看,董璇掌握了主动权,她保住了隐私,守住了体面,也没耽误事业发展。而张维伊呢,得到了关注度,也进入了更高端的社交圈,代价是失去了表达爱的自由。可感情这东西,哪能用输赢来算?有人觉得他委屈,也有人觉得他清醒。虎扑上有条帖子问:“如果你喜欢的人要求你签这种协议,你签不签?”下面吵成一片,有人说“真爱不该设限”,也有人说“真爱才更要现实”。到最后,也没个标准答案。

说到底,这件事让人揪心的地方,不在于有没有协议,而在于我们突然发现,原来连爱情都能被明码标价。张维伊的一句话值不值800万?没人知道。但我们都知道,当一段关系需要用法律来约束言行时,那份最初的悸动,大概已经悄悄褪色了。就像老城区巷口那家糖水铺,老板以前总笑着给客人多加一勺椰浆,现在换了连锁品牌,每滴配料都按克计算,味道是稳定了,可人情味,却慢慢没了。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)