职校学生运动会后集体退超60件裙子 契约精神何在?

近日,山东菏泽一家女装店铺因沈阳某职校60余名学生的集体退货行为陷入经营困境。学生们在四月底购买演出服参加运动会,事后以衣服沾染草渍为由申请退货,最终导致店铺被平台封禁,店主估算损失达8000元。这场消费纠纷揭示了当代消费社会中的多重问题。

涉事学生声称衣服有草渍属于质量问题,但运动会的集体活动本应预见服装损耗。将事先知晓的使用痕迹包装成商品瑕疵,暴露出部分年轻人对契约精神的认知偏差。这种运动式退货并非个例,从毕业季礼服的循环使用到七天无理由退货被异化为先试穿再退货的工具,反映出消费主义浪潮中实用主义对道德底线的冲击。

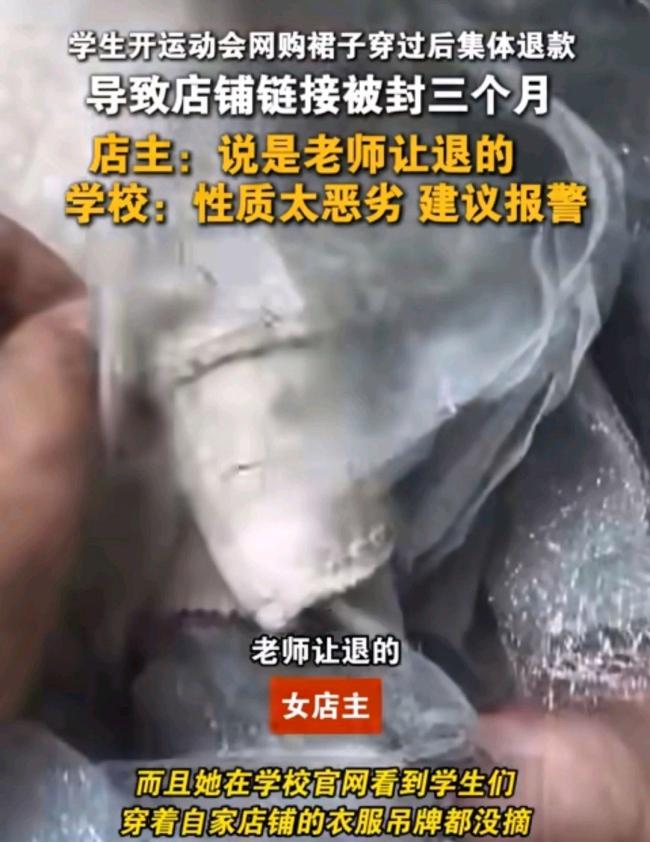

当涉事学生被质询时,老师让退的回答显示出教育缺位。职业教育本应培养技术人才与职业操守双重素养,但此次事件暴露了部分院校在诚信教育和契约意识培养上的空白。如果占便宜没够成为群体共识,这种思维蔓延至职场可能会滋生更多职业伦理风险。

电商平台的无理由退货本是保护消费者权益的创新,但当滥用行为缺乏有效甄别机制时,反而成为投机者的温床。此次事件中,近60单集中退货直接触发平台风控,暴露出算法监管的滞后性。建立异常退货行为画像和完善信用惩戒体系已成为平台治理的迫切需求。

现行《消费者权益保护法》保障合理退货权,但对恶意退货缺乏明确界定。司法实践中,类似案件多以调解告终,无形中助长投机气焰。可以借鉴法国恶意退货黑名单制度,将情节严重者纳入征信,用法治手段捍卫市场公平。

这场闹剧本质上是消费文明进程中的阵痛。随着00后成为消费主力,既要警惕精致利己主义对商业伦理的侵蚀,也要反思教育体系如何培育权利与责任对等的现代公民意识。健康的市场经济不应是零和博弈的斗兽场,而应建立在诚信基石上的共生生态。